こんにちは、山田まみこです。

20代前半で海外起業し、現在も経営に携わっています。

ブログ『女社長の思考術』では、起業家としての経験や考え方

実践的なアイデアをシェアしていきたいと思います。

私はかつて社会人大学院で学び、

自分の実務経験と講義内容をリンクさせることの重要性を痛感しました。

以前『経験や学びを人生に生かすには?/アウトプットの重要性とその実践方法』で、

アウトプットするのがいかに重要かを述べました。

学んだ知識をアウトプットして自分の経営にどう活かすかを模索する中で、

「違いを生み出す違い」が持つ真の意味を深く考える機会がありました。

そこで今回は、他社と差別化を図る要素、

そしてその違いを生かすための具体的な仕組みについて述べたいと思います。

「違いを生み出す違い」の概念とその重要性

会社や個人が競争優位を確立するためには、

「他と何が違うのか?」を明確にする必要があります。

しかし、表面的な違いではすぐに模倣されてしまいます。

『違いを生み出す違い』とは、外からは見えにくく、簡単には真似できない要素です。

この「違い」が企業の成長や持続的な成功に繋がるため、

特に経営者にとっては重要なテーマとなります。

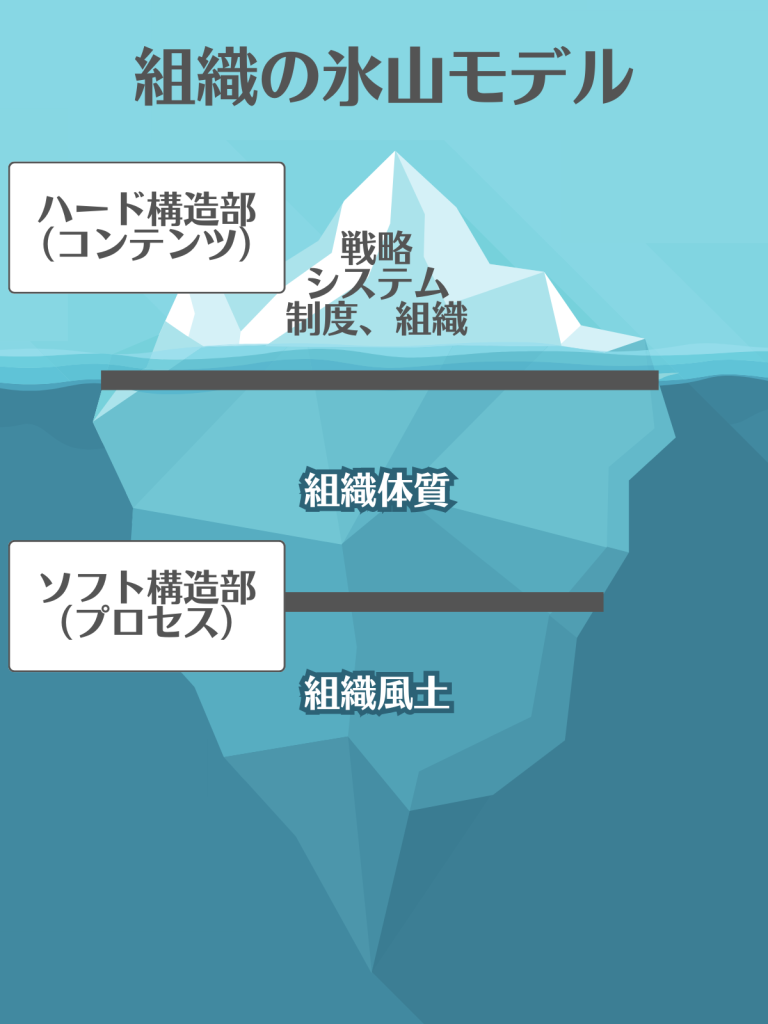

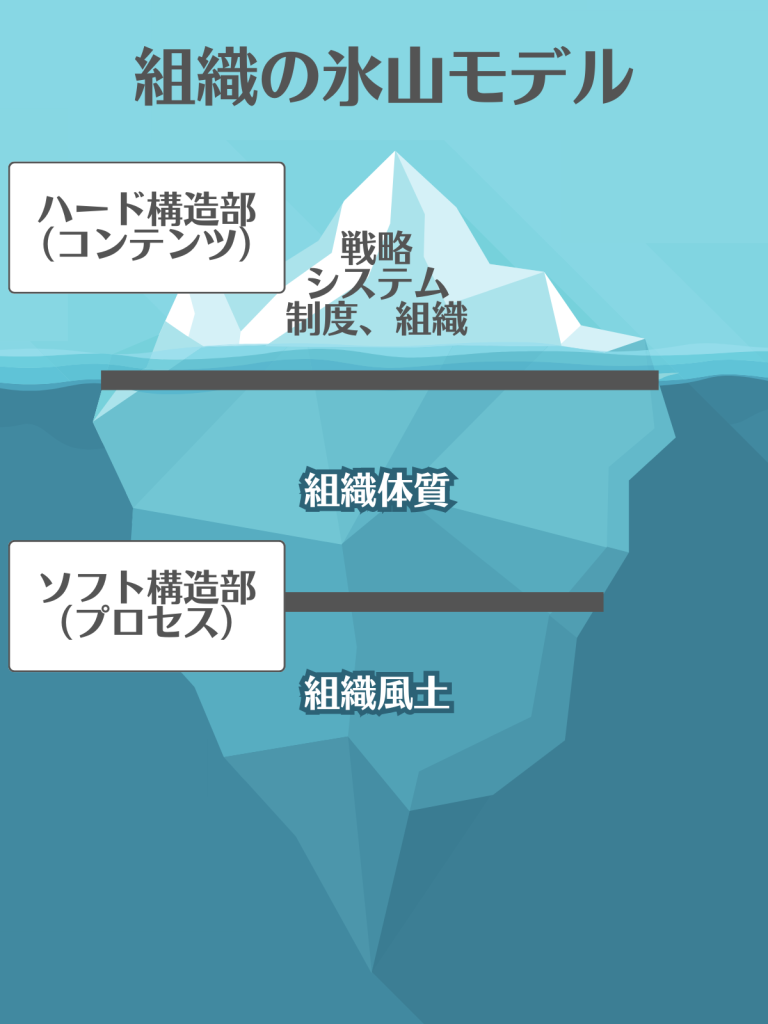

氷山モデルで考える組織の「違い」

社会人大学院時代、指導教官から次のような問いを受けました。

山田さんの会社と他社との違いは何か?

また、その違いを長く持続させるための仕組みは何か?

この問いに対してまず浮かんだのが、「氷山モデル」と呼ばれる組織構造の図です。

このモデルは、組織の目に見える表層(ハード構造)と、

目には見えない深層(ソフト構造)に分けて考えるものです。

ビジョンやミッション、業務内容など、誰もが認識できる部分。

企業文化や価値観、組織風土など、目に見えないが影響力の大きい部分。

表層に見えるハード構造は模倣が比較的容易ですが、

ソフト構造は見えにくく模倣が困難です。

この目に見えない部分こそが『違いを生み出す違い』であり、

企業の独自性を支える重要な要素だと考えています。

以下のように具体例を詳しく書きました。

具体例1:組織風土とその維持の仕組み

私の会社では、社員同士の信頼関係を築くことが非常に重要であり、

創業当初から「オープンなコミュニケーション」を徹底しています。

例えば、毎週金曜日に全社員が参加する「フライデーミーティング」を開催し、

各部署の進捗報告に加え、個々の課題や悩み、提案などを共有できる場を設けています。

このミーティングの目的は、情報を共有することだけではなく、

社員が互いの考えや状況を理解し合い、協力して解決策を見つける機会を創出することにあります。

また、フライデーミーティングでは、リーダーから一方的に話を聞くのではなく、

社員全員が発言の機会を持つよう配慮しています。

社員が抱える課題に対しては、他部署からもサポートを提案したり、

必要に応じて担当チームを超えた協力体制が築かれます。

これにより、社員が自分の意見やアイデアを自由に表現できる風土が形成され、

組織全体で柔軟に問題解決を行えるようになっています。

この「オープンなコミュニケーション文化」は、

個々の社員が互いに信頼し合い、安心して意見を述べられる環境を支えています。

競合他社も同様のミーティングを行うかもしれませんが、

私たちが築いたような「率直な意見交換」を支える土壌は一朝一夕には真似できません。

この組織風土が、他社と明確に異なる『違いを生み出す違い』の一つであると実感しています。

具体例2:独自の人材育成プログラム

私たちの会社では、全社員に定期的な「リーダーシップ研修」を提供しています。

この研修では、単なるスキル習得だけではなく、

社員一人ひとりが自分の役割を超えた成長を目指すことを重視しています。

例えば、新入社員からベテラン社員までが参加するワークショップ形式の研修が行われ、

全員が互いにフィードバックし合うことで、上下関係を超えた学びの場が作られています。

特に特徴的なのは、各社員が自分で設定した目標に対して

上司から定期的にフィードバックを受け取る「成長フィードバック制度」です。

例えば、ある社員が「プロジェクトマネジメントスキルの向上」を目標に掲げた場合、

プロジェクトの進行中に課題が発生すると、

上司が具体的な改善ポイントをアドバイスします。

このフィードバックはリアルタイムで提供されるため、

社員は即座に自分の行動を修正し、成長を実感しやすくなります。

このような継続的なフィードバックを重視する文化は、単なる評価制度を超えて、

社員が自ら成長するためのサイクルを作り出します。

結果的に、社員が主体的に目標達成に向けて努力し、

リーダーシップを発揮するための環境が整備され、

他社にはない成長促進の仕組みとして独自性を持っています。

具体例3:顧客との関係構築における独自のアプローチ

顧客との信頼関係を築くことは、私たちの会社が掲げる重要な価値の一つです。

そのため、サービスを提供した後も継続的に顧客満足度を測定し、

定期的なアンケートを実施しています。

このアンケート結果は全社員に共有され、各部署で課題や改善策を議論することで、

顧客の声をダイレクトにサービス向上に反映させる仕組みを構築しています。

例えば、ある時、アンケートから

「サービス提供後のフォローアップが少ない」との意見が寄せられました。

このフィードバックをもとに、新たに「フォローアップ担当」を設け、

サービス提供後一定期間にわたり顧客の使用状況や追加のニーズを確認する体制を整えました。

このフォローアップ担当は、顧客の声を聞くと同時に、

他部署と連携して迅速な対応を取る役割も果たしています。

さらに、顧客と直接会話する機会を増やすため、月に一度、

主要顧客を対象とした「ユーザーコミュニティ」をオンラインで開催しています。

ここでは、顧客からの要望を直接聞き出すとともに、社内の最新開発状況を共有し、

双方向のコミュニケーションを実現しています。

この取り組みを通じて、顧客は私たちの成長過程に参加していると感じ、

長期的な信頼関係が築かれるのです。

こうした顧客との緊密な関係構築は他社にはない強みとなり、

当社の独自の魅力として顧客からも高い評価を得ています。

「違いを生み出す違い」が持つ可能性と今後の展望

『違いを生み出す違い』を意識し、

その要素を大切に育てることが、会社の未来を築く鍵になります。

特に、模倣されにくい社風や独自のプロセスを維持し発展させることが重要です。

今後もこの独自性を強化することで、さらなる成長と安定を目指したいと思います。

まとめ

『違いを生み出す違い』とは、他社が簡単には模倣できない組織の独自性である。

氷山モデルで組織構造を分けて考えると、見えないソフト構造に大きな差がある。

具体的な事例として、オープンな組織風土、独自の人材育成プログラム、

顧客関係の構築が当社の“違い”である。

長期的な視点で“違い”を維持・発展させることが、持続的な競争優位につながる。

以上、今日の記事がご参考になれば幸いです。